Sans titre, Pierre Lèbe, vers 1973

Ciment blanc, chamotte réfractaire*, polystyrène, tubes métalliques carrés

Bâtiment Présidence de l'Université Grenoble Alpes

621 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères

Découvrir l'œuvre

Cette œuvre du 1% artistique est un claustra – ou mur claustra – autrement dit une cloison légère ajourée. Le claustra se compose de six colonnes, constituées de modules de tailles et de formes variables, empilés sur un tube métallique carré fixé dans le sol et le plafond.

Le claustra présente un ensemble épuré et abstrait. L’usage sobre de la couleur est récurrent chez Pierre Lèbe. C’est un moyen de distinguer ses productions artistiques de simples éléments de décoration.

Originellement, l’œuvre était exposée dans le hall de la Faculté de Pharmacie à Meylan, devant une baie vitrée. De par cet emplacement, l’œuvre était à contre-jour, la première chose perceptible par le visiteur étant donc la silhouette du claustra et non ses matériaux, sa couleur ou son volume. De ce fait, l’artiste a orienté l’essentiel de sa réflexion sur la forme générale de l’œuvre, l’harmonie et le rythme qui s’en dégagent, et non sur des détails.

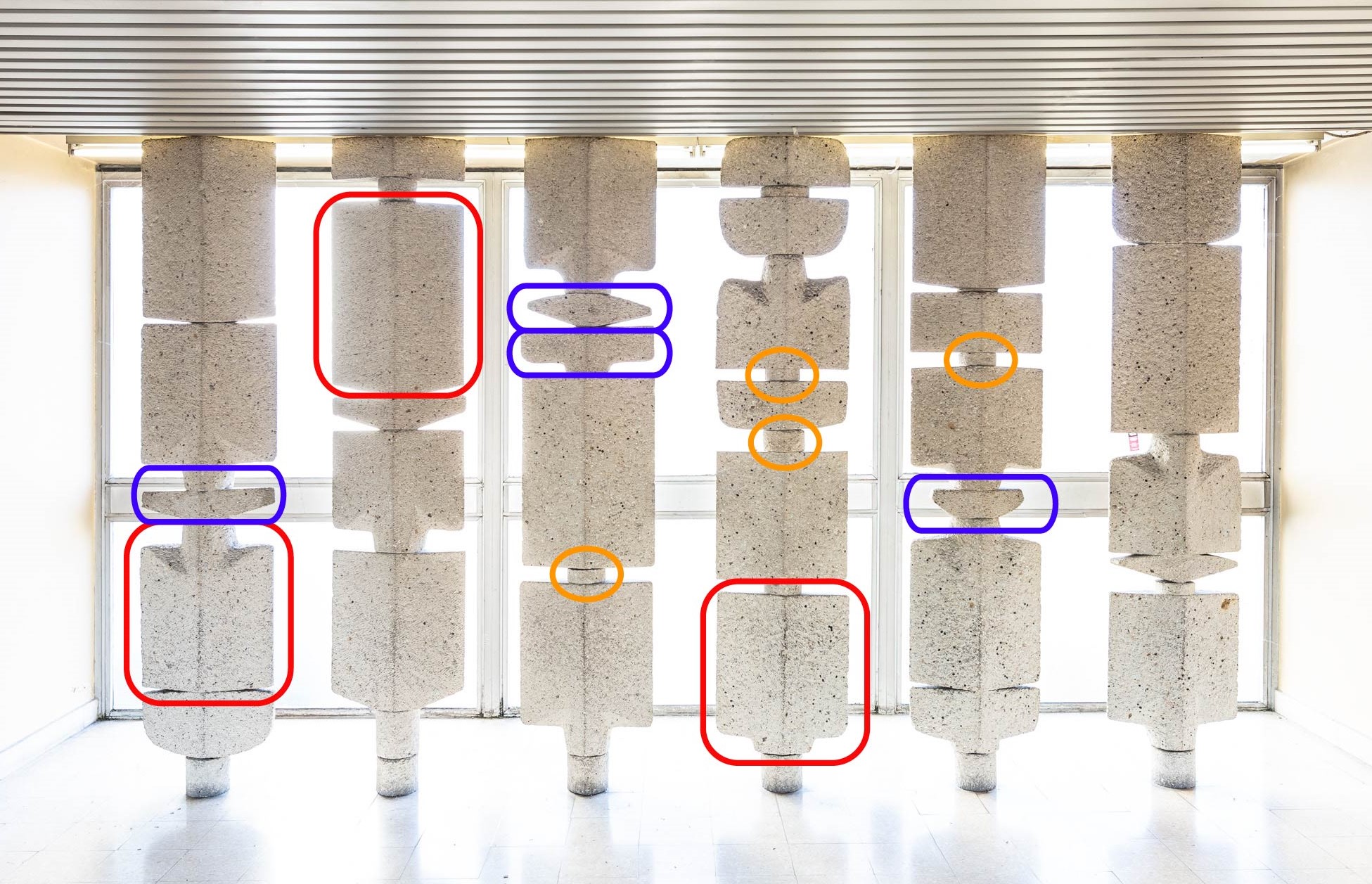

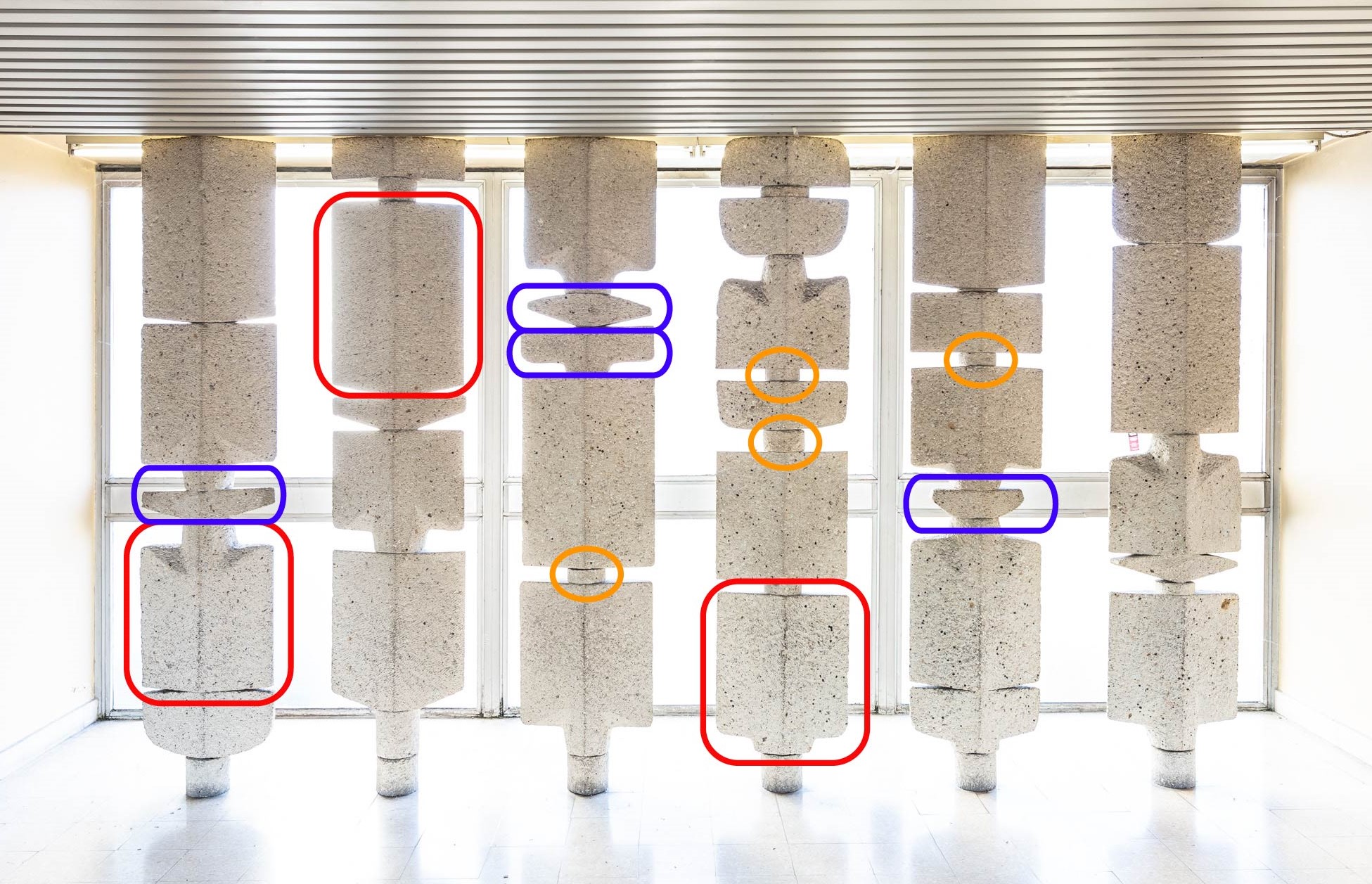

Chaque colonne est composée de modules que l’on peut classer en trois catégories : des modules de taille importante tant en hauteur qu’en largeur et à la silhouette massive (entourés en rouge dans l’illustration ci-dessous), des modules de même largeur mais avec une hauteur moindre, présentant une silhouette plus délicate (entourés en bleu), et enfin des modules de taille réduite en hauteur et en largeur, qui forment un anneau autour de la barre métallique (entourés en orange). Les deux derniers types de modules apportent de la légèreté à la composition et contrastent avec les modules de grande taille. Les trois types de modules sont assemblés différemment d’une colonne à l’autre, créant ainsi une silhouette unique pour chaque partie du claustra.

Pierre Lèbe s’est également intéressé aux volumes en travaillant différemment les deux faces des colonnes. La face prévue pour être inaccessible est arrondie, tandis que la face visible par le visiteur est angulaire, une arête centrale divisant la surface en deux pans verticaux. Aujourd’hui, l’œuvre est installée dans le bâtiment Présidence de l’UGA. Sa disposition actuelle a été déterminée de telle sorte qu’elle soit visible de l’extérieur à travers la baie vitrée, d’où le parti-pris d’avoir mis la face angulaire tournée vers l’extérieur, et la face arrondie vers l’intérieur.

Pierre Lèbe (1929-2008)

Pierre Lèbe a eu de nombreuses pratiques plastiques tout au long de sa vie. Une grande partie de sa carrière s’est tournée vers la céramique (il contribue d’ailleurs largement à donner un souffle nouveau à la céramique contemporaine), mais il s’est également intéressé à la tapisserie, au dessin, à la sculpture, au mobilier design et a imaginé des projets pour l’architecture. En 2008, l’artiste a offert 79 pièces uniques à la Ville d’Agen pour son musée ; on y trouve des pièces de céramique (grès* modelés et tournés, porcelaines, terres engobées*), des tapisseries et des projets de tapisserie au pastel, une sculpture en bronze et des créations sur papier (dessins, pastels, fusains, collages).

Né dans le Lot-et-Garonne, Pierre Lèbe étudie à Paris à l’Ecole des métiers d’art puis à l’Ecole des Arts décoratifs de 1948 à 1953. Lors de cette période, il s’intéresse tout particulièrement aux techniques de la céramique, mais pratique aussi le dessin et la sculpture. En 1953, il retourne vivre dans le Lot-et-Garonne où il devient professeur de dessin en lycée jusqu’en 1970. Ce choix a permis à Pierre Lèbe de poursuivre ses recherches et ses productions de manière libre et indépendante : « Je me suis très vite retiré à la campagne, dans un lieu soigneusement choisi ; j’y ai travaillé pendant près de 40 ans, me consacrant à mes recherches dans le calme et au sein d’une nature généreuse et préservée (…) j’ai développé ma pratique artistique en toute indépendance, refusant l’enfermement dans une « manière » ou un « style », et en dehors des modes. J’ai vécu ainsi en accord avec les exigences de ma nature profonde » [Pierre Lèbe – 2008]

Pierre Lèbe travaille tout d’abord les grès tournés où il s’intéresse particulièrement aux volumes, aux formes et aux matières. Il explique : « Le grès est une des matières les plus délicates à travailler […] il ne permet qu’une palette restreinte de couleurs […]. C’est pour cela que j’ai privilégié l’étude de la forme pour mettre en valeur la belle matière du grès », et il poursuit : « Mon approche de la terre a été beaucoup plus celle du sculpteur que celle du potier : je me suis toujours tenu à l’écart de l’utilitaire et de la poterie artisanale ». Peu à peu, il s’affranchit du travail au tour qui restreint la création à un certain type de formes, pour se tourner vers le modelage et le volume-sculpture. Il évolue alors dans une production plus abstraite, tout en gardant la nature comme source d’inspiration ; ses céramiques-sculptures ont des formes fortement influencées par la nature minérale, végétale et le corps humain.

Pierre Lèbe a entre autres imaginé des pièces vendues par la manufacture Virebent, située à Puy-Lévêque dans le Lot. Fondée en 1924 et spécialisée dans la fabrication de porcelaine électrotechnique, elle change de politique dans les années 1960 en réaction à la baisse des commandes. En 1967, une ligne de produits artistiques (services de vaisselle et collection de pièces décoratives) est imaginée. Pour créer ces produits, la manufacture fait appel à des designers et des céramistes ; Pierre Lèbe fait partie des premiers créateurs avec Yves Mohy et René Bertoux. Ensemble, ils créeront des objets très contemporains aux lignes épurées, qui sont présentés à l’un des Salons des Ateliers d’Art. Les nouvelles collections rencontrent un franc succès et la manufacture rayonne à l’international.

Le dessin et la tapisserie

Pour Pierre Lèbe, le dessin est quelque chose de primordial : « Le dessin est en effet ma pratique de base, permanente et fondamentale. Il fut tour à tour le moyen d’investigation et de fixation des options possibles d’idées et de solutions dans le cadre d’une recherche de projet ; mais aussi l’expression directe de la sensation notée à chaud, ou enfin la démarche patiente pour une composition plus élaborée. Puis j’ai continué pour mon seul plaisir, avec toujours en référence ce modèle absolu qu’est pour moi Lascaux, expression totale par le trait juste, sensible et modulé ; ils avaient choisi la matière la plus simple et la plus souple ».

Son intérêt pour le dessin et le pastel le mène à pousser plus avant son exploration des effets de matières ; il se tourne alors vers la tapisserie. Après avoir fait tisser une première pièce en 1967 (Matin à Balangue), Pierre Lèbe rencontre en 1969 Michel Tourlière, alors directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs d’Aubusson. Cette rencontre le pousse à creuser cette nouvelle pratique ; il s’associe alors à Annie Clochard (ancienne élève de l’Ecole d’Aubusson), qu’il convainc de venir habiter à proximité de son atelier. Ils collaborent de 1977 à 1991 et réalisent ensemble une vingtaine de pièces dans lesquelles ils intègrent de nombreuses techniques (points sautés, cordons, rayures, tissage dans la forme allant jusqu’à juxtaposer basse lice et points noués ou tissage en double chaîne…) et mélangent les matières (laine fine et naturelle, laine brute, soie, matières synthétiques).

Dans ses dessins et ses tapisseries, Pierre Lèbe associe des formes abstraites épurées à des couleurs sobres (gammes de blancs, tons sourds : gris, noirs, bruns, petites touches de bleu). Cette palette chromatique rappelle les couleurs que l’on trouve dans ses céramiques : on a ici une réelle volonté de sobriété qui s’explique par un refus de l’ornementation et du décoratif.

Les projets pour l’architecture

Pierre Lèbe a mené de nombreux projets pour l’architecture privée et les commandes issues du 1% artistique. L’artiste explique son enthousiasme pour ce genre de travaux : « C’est une libération de changer d’échelle, de traiter d’espace ! C’est un travail complètement différent de celui de l’atelier […] la taille d’un four implique une limite dans les proportions d’une pièce ; avec les décorations d’architecture et les 1%, il n’y a plus ces contraintes-là ».

Il a pu proposer autant des tapisseries que des sculptures monumentales en béton ou en bois, des œuvres en bronze ou en pierre… Il apprécie par exemple intégrer la sculpture (bas-relief, haut-relief, ronde-bosse) à l’architecture : « Les éléments muraux font jouer des variations de matières : panneaux de grès avec engobe blanc, kaolin fixé à l’émail, mélange heureux d’ardoise et de terre cuite en petits rectangles ». Il a souvent intégré la céramique à ce type de réalisations. De manière générale, on retrouve bien les caractéristiques de sa démarche globale dans ses travaux pour l’architecture : recherche d’émaux variés, mélange de matériaux, recherche formelle et intégration des volumes dans l’espace.

Pierre Lèbe a également créé des espaces complets dans le cadre de certaines commandes, comme des aménagements d’espaces et des claustras qui divisent l’espace et rappellent ses recherches sur les structures, les formes et les matières (école maternelle de Bon Encontre, Lot-et-Garonne ; Faculté de Pharmacie, Grenoble).

Pierre Lèbe a entre autres participé à la création d’un 1% artistique pour l’Université Toulouse III : Le fil d’Ariane (1973).

Lexique

* Chamotte réfractaire (n.f.) : Argile cuite et concassée en grains de différentes tailles ou sable incorporé par le fabriquant dans certaines terres à modeler. La chamotte constitue une sorte d’armature interne qui facilite la phase de modelage en limitant l’affaissement de la terre

* Grès (n.m.) : Argile contenant des éléments siliceux qui en font, après cuisson, une céramique très dure.

* Engobe (n.m.) : Enduit liquide, à base d’argile et d’eau, utilisé pour réaliser un décor sur une poterie ou une sculpture. En y incorporant des oxydes métalliques, l’engobe permet d’obtenir, après cuisson, des teintes contrastées et variées.

Source : http://www.nella-buscot.com/lexique.phpEn savoir plus

MESLAY Olivier, Pierre Lèbe : donation au Musée des Beaux-Arts d’Agen, 2008